こんにちは ヨハニです。 ※本ページはプロモーションを含みます。

今回も前回に引き続き大坂城を話題にしていきたいと思います。大坂城を知ることで大阪により魅力を感じて頂けたら嬉しいです。

1 石山合戦

『石山合戦』とは1570年~1580年の約10年間にかけて行われた浄土真宗本願寺勢力と織田信長との戦いのことを言います。前回の記事にも書きました本願寺法主の本願寺顕如が石山本願寺に篭って戦いました。

☆歴史的ハッスルポイント①☆

本願寺とは…親鸞を宗祖とする浄土真宗の教団です。親鸞を宗祖。覚如(親鸞の曾孫:親鸞は1173年~1263年にかけての日本の仏教家。浄土真宗の宗祖。)は三代目で本願寺の実質的な開祖です。第八代が蓮如。そして、石山合戦の当事者である顕如は第十一代です。一向宗と呼称される事がありますが本願寺教団はこの名を自称しませんでした。反対に第八代蓮如は『一向宗』と自称しないようにと説いていました。

☆歴史的ハッスルポイント②☆

一向宗の『一向』とは『ひたすら』『一筋』という意味があり、『一つに専念すること』を意味します。また、一向俊聖の『一向宗』とは違います。他者が浄土真宗の本願寺教団を指して呼称していました。

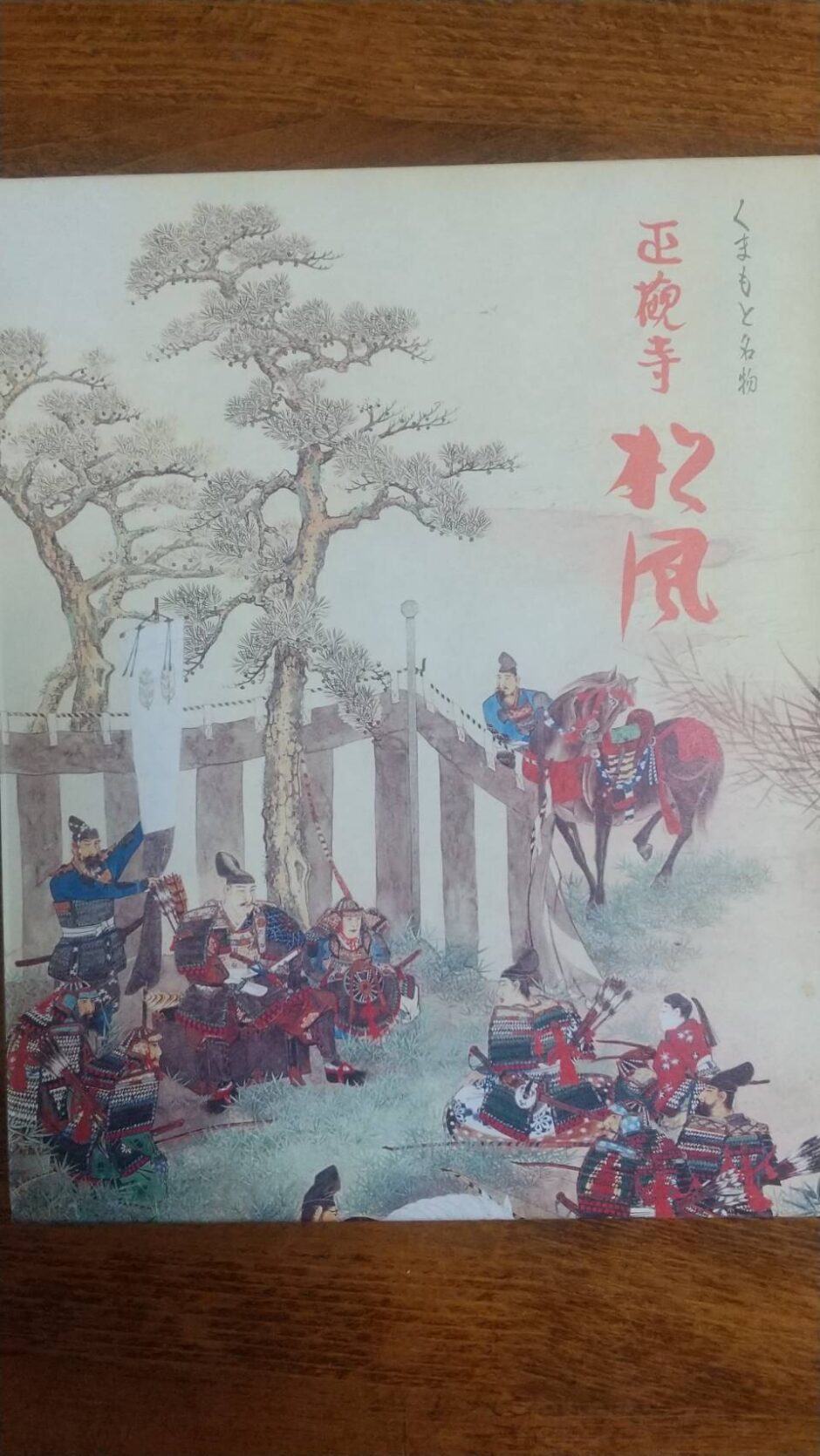

2 亀屋陸奥の松風

前回の記事にもありましたように初代大坂城は本願寺の大きなお寺でした。そのお寺のお坊さんたちは元亀元年から11年間の間、織田信長と戦っていました。腹が減っては戦が出来ぬとはよく言ったもので食べるものがなくては戦う事どころか生きていく事が出来ません。そこで出てくるのが『亀屋陸奥』が作った『松風』です。石山合戦の折に兵糧として考案されました。1592年~1595年の頃は『六條松風』と呼ばれ、本願寺門徒の間で大変親しまれていました。この『松風』が今の時代まで和菓子として残っています。

☆お店紹介☆

『亀屋陸奥』とは和菓子屋さんで1483年頃から本願寺に仕え、供物や諸事に携わってきました。1591年に本願寺が現在の地に建立されると御用達の御供物司として本願寺の寺内に移りました。『亀屋陸奥』という名乗りの由来は豊臣秀吉と三条大納言によるものです。屋号からして時代を感じますね。

今では小説家の司馬遼太郎さんが書かれた土方歳三を主人公とした『燃えよ剣』に登場したり、同じく司馬遼太郎さん著『関ケ原』にも出てきます。

本店は京都市下京区で京都駅から徒歩約12分(850m)のところにあり、それほど遠くはないようです。本店まで行かなくても『高島屋京都店』や『高島屋大阪店』、本願寺(西本願寺)などでも販売されているようです。

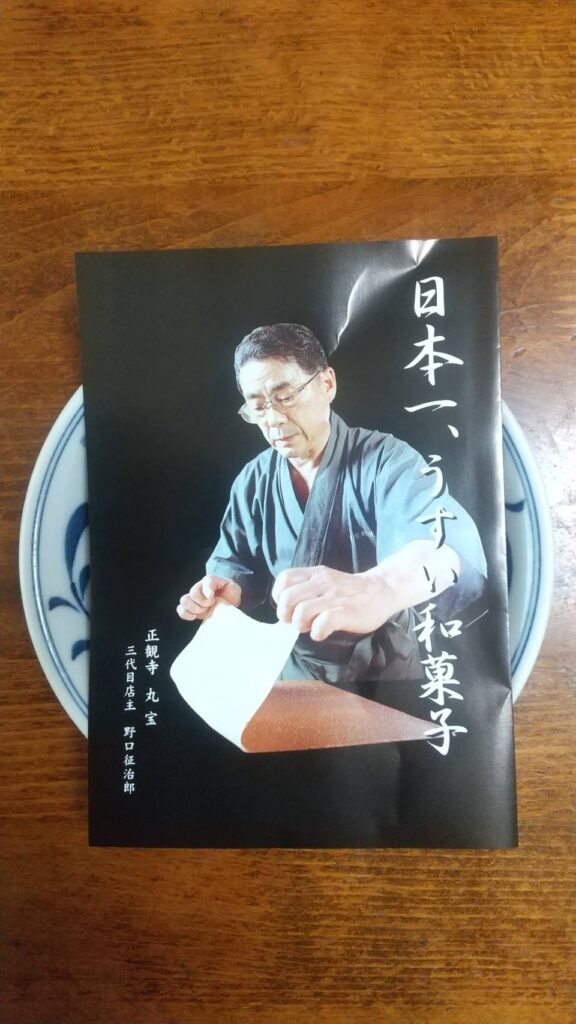

3 正観寺丸宝の松風

正観寺丸宝さんは熊本県にある創業明治30年の和菓子屋さんです。こちらも本店だけでなく『阪急梅田』や『大阪タカシマヤ』、『京都高島屋』などで和菓子を手にする事が出来るようです。

☆正観寺丸宝さんの松風☆

熊本県菊池市に古くから伝わる伝統菓子。厚さは1.2㎜と薄く、こだわりです。この薄さで美味しく仕上げるには季節によって作り方を変える職人技が欠かせないとの事。とても、薄くパリパリとした食感で上品な甘さ。

『松風』という名前の由来は表は芥子の実が散らされているが裏にはなく、装飾がなく『裏寂しい』ことから、昔の人の言葉で『浦は寂しい松風の音』(松葉の裏を吹き抜ける「ヒュー」という音の比喩)とかけて命名されたといわれています。

4 亀屋陸奥と正観寺丸宝 2つの松風

熊本県菊池市にある正観寺丸宝さんの『松風』は南北朝時代の豪族“菊池一族”が京都から持ち帰った京文化のひとつと言われています。京都の亀屋陸奥の松風とは外見は全く違い蒸しパンのようですが菊池の松風はとても薄くパリパリ食感。京都と熊本の菊池とは食文化が全く違ったため、味覚にあうよう変化していったとも考えられているようです。ですので、菊池では松風の作り方や味は店それぞれで違うようです。

5 まとめ

『戦国時代→亀屋陸奥の松風→正観寺丸宝の松風』と途中まで思っていたのですが、、、、調べてみると違うような感じですね💦

あれ!?

スミマセン。

うまく着地出来ませんでした💦詳細をご存じの方は教えて頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

謎の究明は現場にあり!是非とも熊本県菊池市にある正観寺丸宝さんに行って確かめてみたいところですね!

それとも大坂城歴史博物館に何か手がかりがあるかも!?

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/32fe05a4.34fbae8c.32fe05a5.46127a4f/?me_id=1213310&item_id=10650164&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2080%2F9784101152080.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/32fe05a4.34fbae8c.32fe05a5.46127a4f/?me_id=1213310&item_id=11493406&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2127%2F9784101152127_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)